腎臓内科とは

腎臓の疾患を診断・治療する診療科です。当院では深刻な腎機能低下まで進行させないための治療を主に行っており、透析治療や腎移植の検討が必要な場合には連携している高度医療機関をご紹介しています。

腎臓の疾患を診断・治療する診療科です。当院では深刻な腎機能低下まで進行させないための治療を主に行っており、透析治療や腎移植の検討が必要な場合には連携している高度医療機関をご紹介しています。

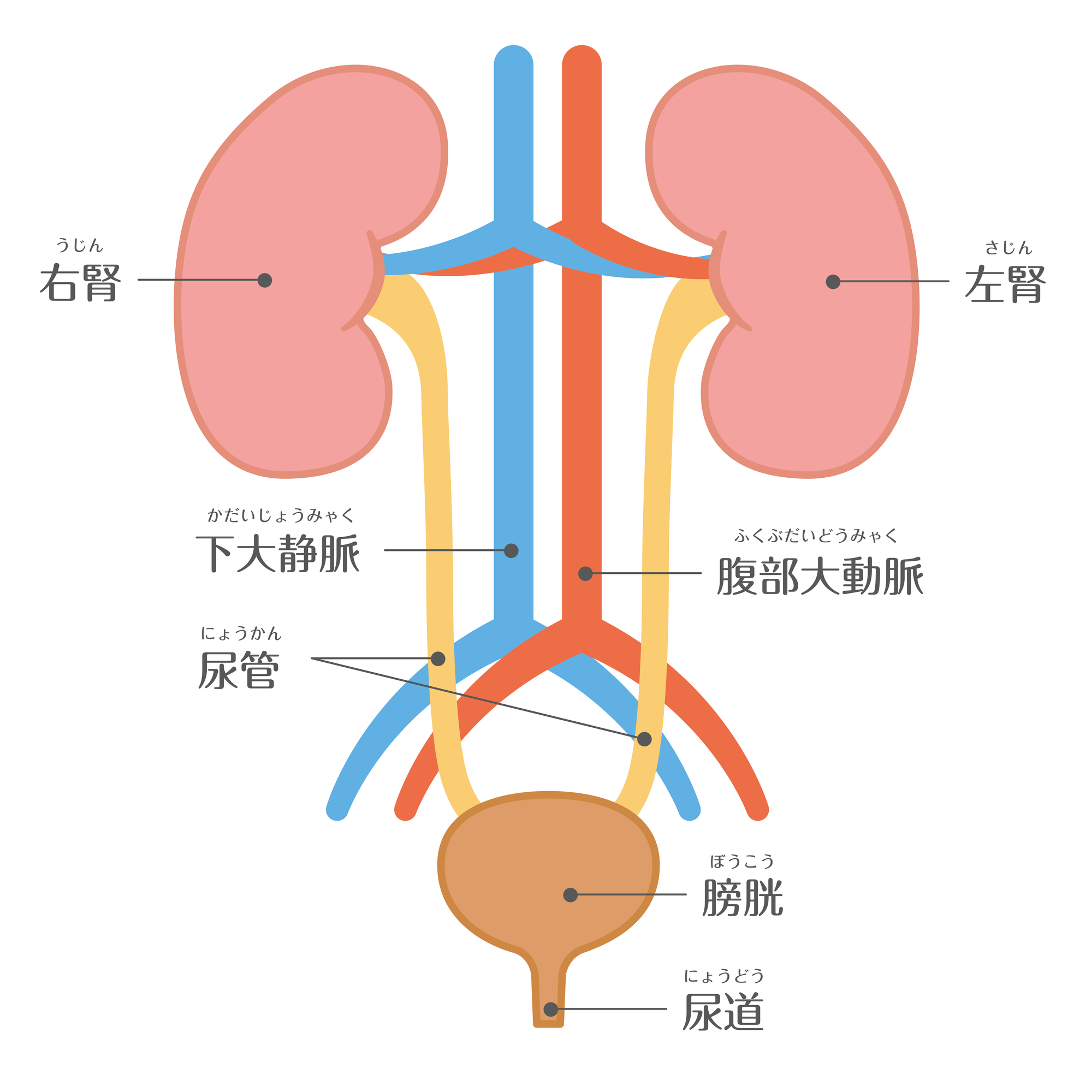

腎臓は血液を濾過して余分な水分と不要な物質を尿として排出する機能に加え、血圧・身体の水分量・ミネラルバランス・骨の代謝などをコントロールし、造血ホルモンを分泌するという重要な役割を担っており、身体全体が腎臓の機能によって守られています。こうしたことから、腎臓疾患の治療は腎臓だけでなく、全身状態を慎重に確認しながら行うことが重要になります。患者様のQOLを維持できるようきめ細かく配慮し、治療に関して可能な限り多くの選択肢をご提案できるようにしていますので、気軽にご相談ください。

急性腎不全と慢性腎不全

腎不全は腎臓の機能が低下した状態のことで、急激に起こる急性腎不全と、少しずつ低下していく慢性腎不全に分けられます。

急性腎不全は、尿が出なくなる無尿や尿が出にくくなる乏尿など、明らかな自覚症状を起こしやすく、早めに適切な治療を受けることで、腎臓の機能回復が期待できます。こうした症状があった場合には、すぐに腎臓内科を受診してください。

慢性腎不全は、腎機能が長期間かけて徐々に低下し、失われた機能の回復はほとんど期待できないことから、できるだけ早期に発見して悪化を抑える治療を継続することが重要になります。初期症状に乏しく、進行して現れる症状も、目の周囲や手足のむくみ、慢性的な疲労感、息切れ、皮膚の痒み、食欲低下など、日常的に起こりやすい体調不良程度ですので、深刻な状態になるまで気付かないケースも多いです。当院では患者様の状態に合わせた管理と治療を行っています。

腎臓の役割

- 血液を濾過し、余計な水分や不要な物質を排出させる

- 血圧の調整

- 身体の水分量やミネラルバランスの調整

- 骨とミネラルの代謝の調整

- 血液量を調整するための造血ホルモン分泌

腎臓疾患が疑われる症状

高血圧

腎臓は血圧を調整していますので、腎臓の機能が低下すると高血圧の症状が現れることがあります。高血圧の原因は加齢や生活習慣が知られており、腎機能低下があっても見逃されるケースがあります。

また、血圧が高い場合は、血液を濾過するための毛細血管が豊富な腎臓に大きな負担がかかり、腎機能低下を進行させるリスクが高くなります。高血圧の場合には腎機能をしっかりチェックすることが重要です。

顔や手足のむくみ

腎臓の機能が低下すると尿の排出が滞り、余計な水分や塩分が身体に残ることでむくみを起こします。さらに、腎機能が低下すると本来であれば、尿に存在しないタンパク質が尿に含まれるようになり血中のタンパク質が不足し、それによってむくみを生じることもあります。

むくみは日常的に起こりやすいですが、悪化すると呼吸困難など深刻な症状を起こす可能性がある危険な症状です。むくみが続く場合には、早めに当院までご相談ください。

尿量・色の変化

腎機能の低下は尿量や尿の色の変化として現れることがあります。

健康な成人は1日に1000~1500mlの尿を排出しますが、腎機能が低下すると尿量の増加や減少が起こることがあります。

尿の色の変化では、赤み・濁り・泡立ちなどに注意してください。腎疾患によって尿にタンパク質や赤血球が出ている場合、尿の赤みや泡立ちが起こることがあります。また、尿路感染症などでは尿に大量の白血球が含まれる膿尿を起こして、尿が濁ることがあります。

尿量や尿の色の変化は、腎疾患の症状として現れやすいので、こうした症状に気付いたらすぐにご相談ください。

タンパク尿

健康な状態の尿にはタンパク質が含まれることはほとんどなく、タンパク尿がある場合は、腎臓に大きな負担がかかっている、または腎臓の炎症が疑われます。様々な原因によってタンパク尿が起こっており、原因に合わせた治療や対策が必要です。腎臓の炎症を放置していると腎機能低下が進行してしまい、回復が困難になる可能性もありますので、健康診断などでタンパク尿を指摘されたら、早めにご相談ください。

尿潜血

尿に赤血球が混じっている状態です。尿潜血は、肉眼では確認できない程度の微量な赤血球が尿に混じっている状態であり、尿検査で発見できます。目で見てわかる血尿の場合は、肉眼的血尿と呼ばれます。

尿潜血は、腎臓の血液を濾過して尿を作る糸球体に生じた疾患を原因として起こることが多いです。一方、肉眼的血尿がある場合には、膀胱炎などの尿路感染症や尿管結石、悪性腫瘍などの可能性があります。一過性の尿潜血が疲労などを原因として生じることもありますが、健康診断などで尿潜血を指摘されたら、早めにご相談ください。

主な腎臓疾患

糖尿病性腎症 (DKD)

糖尿病の三大合併症のひとつであり、人工透析の原因として最も多い疾患です。糖尿病の高血糖は、腎臓の毛細血管や血液を濾過して尿を作るためのフィルターとして働いている組織を障害し、腎機能を低下させます。失われた腎機能は回復ができず、悪化すると進行を止めることも困難になります。糖尿病を早期発見して適切な治療を続け、正常な血糖値を維持することで腎機能低下の進行を抑えることが重要です。

慢性(糸球体)腎炎

糸球体は毛細血管が複雑に絡み合って球状になった組織で、血液を濾過して尿の元を作っています。糸球体に生じる慢性腎炎は幅広い年齢に発症する疾患であり、自覚症状がほとんどなく、健康診断の尿検査でタンパク尿や尿潜血を指摘されたことをきっかけに精密検査を受けて発見されることがよくあります。慢性腎炎は複数の疾患に分かれますが、日本では「IgA腎症」が最も発症頻度が高いとされています。早期発見と適切な治療を続けることで腎機能低下を抑えることが重要です。炎症を抑えるステロイドや免疫抑制剤などによる治療を行い、腎臓への負担を軽減するための血圧コントロールなどを行うこともあります。

腎硬化症

毛細血管が豊富な腎臓は、生活習慣病などによる動脈硬化の影響を受けやすい臓器です。動脈硬化が進行すると腎臓の血管が障害され、徐々に腎機能が失われていき、失った腎機能の回復はほとんど期待できません。動脈硬化進行に関与する、高血圧・糖尿病・脂質異常症がある場合や、喫煙している・していた場合には、原因疾患の治療をしっかり行いながら定期的に尿検査や血液検査を受けて腎機能の状態を確かめることが重要です。

多発性のう胞腎

腎臓に水風船のようなのう胞が多発する疾患で、左右両方の腎臓にのう胞が生じます。多発したのう胞が大きくなるに従い腎組織が障害され、腎不全を起こします。自覚症状に乏しく、健康診断などで発見されてはじめてわかることもあります。肝臓などにものう胞ができやすく、心臓弁膜症や脳動脈瘤の合併リスクも高いことから、多発性のう胞腎がある場合には、定期的に全身を精密に調べる必要があります。なお、発症には遺伝的要因が大きく関与するとされていますが、孤発例もあります。

自己免疫疾患(膠原病)

過剰な免疫反応によって組織が障害される自己免疫疾患では、全身性エリテマトーデス(SLE)やANCA関連血管炎など腎臓に影響を与える疾患も数多く存在します。腎機能の低下を防ぐためには、早期に発見し、ステロイド・免疫抑制薬・生化学的製剤などを状態に合わせて使用し、症状を起こさない寛解状態をできるだけ長く維持することが重要になります。

ネフローゼ症候群

尿に大量のタンパク質が流れ込むことで血中のタンパク質濃度が大幅に減少している状態で、1日3.5g以上の尿タンパク排泄があり、血清アルブミン値3.0g/dl以下の低アルブミン血症がある場合に診断されます。感染症、膠原病、血液疾患、悪性腫瘍といった様々な疾患の症状として現れることがありますが、原因不明の微小変化型ネフローゼを起こしているケースもあります。

自覚症状では、目の周囲や手足のむくみがあり、むくみ以外は無症状でも肺などの浮腫、腎機能障害、免疫低下、血液凝固機能異常による血栓・塞栓などの発症リスクが高い状態であり、速やかに適切な治療が必要です。尿検査・血液検査、画像検査、腎生検などを行い、合併症や既往症、服用している薬などを考慮して総合的に判断し、診断します。安静や食事管理のための入院が必要な急性期を過ぎ、安定後は外来受診で治療が可能になります。原因疾患が明らかな場合はその治療を行いますが、腎臓の状態によってはステロイド、降圧剤、利尿剤なども処方されます。