脳神経内科とは

脳神経内科は、脳と脊髄を含む全身の神経や筋肉の疾患を専門的にみる診療科です。脳神経外科では外科的な診療を行い、脳神経内科では内科的な診療を行っています。

脳神経内科は、脳と脊髄を含む全身の神経や筋肉の疾患を専門的にみる診療科です。脳神経外科では外科的な診療を行い、脳神経内科では内科的な診療を行っています。

脳や全身の神経のどこかに問題が起こると、日常的な動作や行動に不自由や違和感が生じ、痺れや脱力、動かしにくさ、頭痛・めまい、物忘れなどの症状を起こします。脳神経内科では、症状の原因となっている神経細胞の働きを調べて診断し、症状改善に導く治療を行っています。

こんな症状はありませんか?

- 頭痛

- めまい・立ちくらみ・ふらつき

- 瞼や表情筋がピクピクする

- 意識を失った・けいれんを起こしたことがある

- 手足が震える

- もの忘れが増えた

- 動作が遅い、動作しにくい

- 歩行時にふらつく、うまく歩けない

- 手足に痺れがある、感覚が鈍くなった

- 手足に麻痺がある、力を入れにくい・力が抜けてしまう

- 言葉が出にくい、呂律が回らない、話しにくい

- 単語や名前が出ないことがある

- 飲み込みにくい、飲食時にむせやすい

- 顔が歪んだように感じる

- ものが二重に見える、見えにくい

- 筋力が落ちた、手足が痩せてきた

脳神経内科で対応する主な疾患

頭痛

頭痛は誰もが経験したことがある症状です。睡眠不足や疲れなどでも起こることから、慢性的な頭痛に悩む「頭痛持ち」の方でも単なる体調不良と考えて市販薬で症状を抑えているケースも少なくありません。

頭痛は、特定の原因疾患のない一次性頭痛、外傷や疾患が原因で生じる二次性頭痛に分けられます。一次性頭痛には緊張型頭痛や片頭痛などがあり、二次性頭痛の原因疾患には頭部外傷、脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)や脳腫瘍といった脳の疾患、感染症、副鼻腔炎、虫歯や歯周病といった歯科疾患などがあります。特に、突然経験したことがないような激しい頭痛が生じた場合は、くも膜下出血などの重篤な疾患が隠れている可能性がありますので、MRI検査が可能な高度医療機関を速やかに受診してください。

なお、一次性頭痛で市販の鎮痛薬を常用していると、それが原因となって頭痛の症状が重くなってしまう楽物乱用頭痛を起こすこともあります。市販薬を服用していて薬の効果が落ちた、または毎日のように頭痛がある場合には、早めの受診が必要です。

それほど強くなくても繰り返す頭痛がある場合にはできるだけ早く受診して正確な診断を受け、適切な治療につなげることが重要です。頭痛に関するお悩みがありましたら気軽にご相談ください。

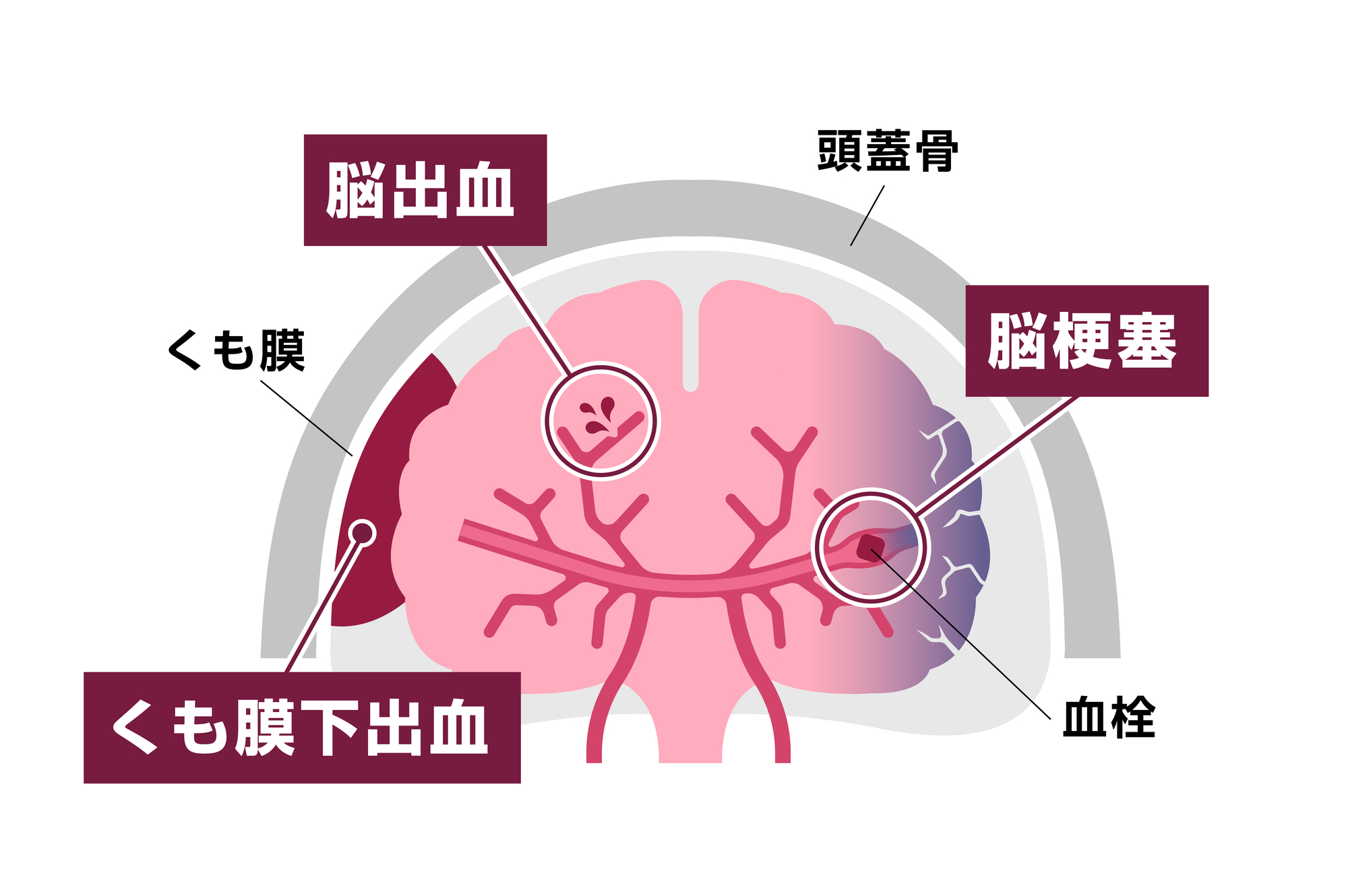

脳卒中

脳卒中は、脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の血管が破れる脳出血・くも膜下出血の総称です。急激に起こって脳の機能が障害され、深刻な後遺症や命の危険につながる疾患です。主な原因は、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病による動脈硬化で、睡眠時無呼吸症候群や不整脈が関与していることもあります。当院では脳卒中診療を行っており、発症や再発を予防するための生活習慣病などの治療も総合的に行っています。原因疾患の適切な治療を続け、動脈硬化の進行程度を定期的に確認することが重要です。

脳卒中は、脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の血管が破れる脳出血・くも膜下出血の総称です。急激に起こって脳の機能が障害され、深刻な後遺症や命の危険につながる疾患です。主な原因は、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病による動脈硬化で、睡眠時無呼吸症候群や不整脈が関与していることもあります。当院では脳卒中診療を行っており、発症や再発を予防するための生活習慣病などの治療も総合的に行っています。原因疾患の適切な治療を続け、動脈硬化の進行程度を定期的に確認することが重要です。

なお、脳卒中は発症前に一時的な前兆症状を起こすことがあります。呂律が回らない・言葉が出にくい、視野が暗くなる・目が見えにくいなど、前兆症状が疑われる場合は、すぐに治まった場合も速やかに受診してください。

一過性脳虚血発作

虚血はある部分の血流が障害されている状態で、一過性脳虚血発作では脳または目の網膜の血流が悪くなり神経機能が一時的な障害を起こしています。虚血は短ければ15分以内に、長くても24時間以内に解消し、症状も消えますが、この発作を起こした場合、3ヶ月以内に100人中の10~15人が脳梗塞を発症することから、一過性脳虚血発作は脳梗塞の前兆症状とされています。

一過性脳虚血発作を起こした場合は、すぐに症状が治まった場合でも脳梗塞を予防するための適切な治療を迅速に受ける必要があります。

一過性脳虚血発作の代表的な症状は、片方の手足が動かせないなどの運動障害、言葉が出にくいなどの言語障害、片方の目が見えなくなるなどの視力障害があります。こうした症状が一時的に現れた場合も、速やかな受診が必要です。

もやもや病

内頚動脈という脳へ血液を送る血管が狭窄・閉塞する進行性の疾患で、閉塞した血管の周囲に異常血管が発生し、脳の血流不足と異常血管からの出血を生じます。

内頚動脈という脳へ血液を送る血管が狭窄・閉塞する進行性の疾患で、閉塞した血管の周囲に異常血管が発生し、脳の血流不足と異常血管からの出血を生じます。

画像検査で異常血管がもやもやした状態に見えることから、この名前がついています。日本で発見された病気で、原因不明であることから厚生労働省の難病指定を受けています。

発症は10歳までと、30~40歳代という2つのピークがあり、家族発症が10%以上あることから原因遺伝子の解明が進められています。

脳腫瘍

頭蓋骨の内側にできる様々な腫瘍の総称で、脳に関係する細胞から生じた原発性脳腫瘍と、脳以外からの転移によって生じた転移性脳腫瘍の2種類に大きく分けられます。良性・悪性がありますが、病期によって分類されるがんとは異なり、脳腫瘍は4段階の悪性度で分類され、悪性度1は良性、それ以外が悪性となっています。

代表的な原発性脳腫瘍には、神経膠腫(グリオーマ)があり、中でも悪性腫瘍である膠芽腫が最も多いとされています。

脳腫瘍は深刻な病気というイメージが強いですが、現在は早期発見と適切な治療によってQOLを維持できるようになっています。正確な診断を受け、手術・放射線療法・化学療法などから最適な方法を組み合わせて治療することが重要です。

認知症

脳の神経細胞の働きが低下していく進行性の疾患で、いくつかの種類に分けられます。主な症状は記憶力や判断力といった認知機能の低下です。

進行すると認知機能だけでなく行動にも障害が及ぶ周辺症状を伴うようになり日常生活が困難になりますが、早期発見して適切な治療や支援を受けることで症状の進行抑制が期待できます。

生活習慣が認知症の発症・進行に関与することがわかっており、生活習慣病の適切な治療、食事や運動など生活習慣の見直しは認知症発症予防にも役立ちます。

当院の脳神経内科では、脳の健康に関する相談も承っています。認知症に関する不安がある方、予防に取り組みたいとお考えの方もお気軽にご相談ください。

てんかん

大脳の神経細胞が過剰な興奮状態になって生じる「てんかん発作」を繰り返す疾患です。てんかん発作には、意識をなくして全身がけいれんする強直間代発作から、ぼんやりして反応が一時的になくなる欠神発作、筋肉が一瞬ビクッとなるミオクロニー発作などがあります。幼い子どもから高齢者まで幅広い年代で発症します。脳の病気によって生じているケースと、検査をしても脳に異常が見付からないケースがあります。治療は発作のタイプによって異なります。主に、抗てんかん発作薬などを使った薬物療法が行われますが、原因によっては外科手術を検討することもあります。

パーキンソン病

脳内の神経伝達物質であるドーパミンが不足して生じる疾患です。年齢を重ねると発症率が上がり、50歳代後半から60歳代の発症が多い傾向があります。10万人に100~120人のパーキンソン病患者様がいるとされています。主な症状は、手足の震え、動作緩慢、筋肉のこわばり、姿勢反射障害などがあります。

薬物療法、外科治療、リハビリテーションなどによる治療を行います。