肺炎は油断してはいけません

肺炎は、高齢者の死亡原因で上位にランクインする疾患の1つです。日本国内では死亡原因の第5位を占めています。 肺炎は、軽症の場合もありますが、症状が悪化すると生命に関わることもあります。 痰や咳の悪化、息切れ、発熱などの症状が現れた場合は、肺炎の可能性もあるため、早めに受診しましょう。

肺炎は、高齢者の死亡原因で上位にランクインする疾患の1つです。日本国内では死亡原因の第5位を占めています。 肺炎は、軽症の場合もありますが、症状が悪化すると生命に関わることもあります。 痰や咳の悪化、息切れ、発熱などの症状が現れた場合は、肺炎の可能性もあるため、早めに受診しましょう。

肺炎の症状

膿性の痰、止まらない咳、発熱などが現れます。 症状が重いと、血中の酸素飽和度が低下し、息苦しさが伴うことがあります。 胸膜まで炎症が及ぶと、痛みが生じることもあります。

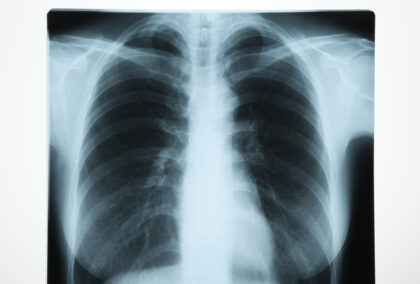

肺炎の診断

問診や身体診察の結果、肺炎の可能性が考えられる場合には、胸部レントゲン検査を行います。細菌の種類を特定するため、喀痰検査を勧めることもあります。同時に血液検査も実施し、全身の状態や肺以外の臓器の状態、体内の炎症の程度などもチェックします。

問診や身体診察の結果、肺炎の可能性が考えられる場合には、胸部レントゲン検査を行います。細菌の種類を特定するため、喀痰検査を勧めることもあります。同時に血液検査も実施し、全身の状態や肺以外の臓器の状態、体内の炎症の程度などもチェックします。

肺炎発症時は、感染性微生物や外来物質から体を守る「白血球値の上昇」や体内で炎症反応や組織の破壊が起きているときに血液中に現れるたんぱく質である「CRP値の上昇」がみられます。当院では、採血後、数分で白血球数やCRP値を測定し、入院の必要性や重症度を迅速に判断することが可能ですので、お気軽にご相談ください。

肺炎の重症度チェック

重症度を評価する際には、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる「A-DROP」が主に使用されます。これらの数値を考慮しつつ、治療方針を確定していきます。以下の5つのチェック項目によって重症度を判断し、入院が必要かどうか、外来治療が適しているかを決定していきます。

A-DROP

年齢(A:Age):女性75歳以上、男性70歳以上

脱水(D:Dehydration):脱水またはBUN≧21mg/dl

呼吸状態(R:Respiration):SpO2≦90%

見当識(O:Orientation):意識障害あり

血圧(P:Pressure):収縮期血圧≦90mmHg ショック

上記の項目のうち1つも該当しない場合は、基本的に外来治療が適しています。1〜2つ該当する場合は中等症と判断し、入院または外来治療を行います。3つ該当する場合は重症と見なし、入院治療が必要になります。

入院適応の判断においては、患者様1人ひとりのライフスタイルも重視いたします(例:高齢かつ独居の場合、介護が難しい場合など)。入院が適切かどうかを検討する際には、迅速に高度医療機関へのご案内をさせていただきます。

肺炎の治療

細菌性肺炎の疑いがある場合は、抗生物質が処方される可能性があります。抗生物質は点滴または経口薬で使用できますが、患者様の状態によって適切な方法が選択されます。例えば、血中酸素飽和度が低下するなど、全身状態が悪化する兆候が見られた場合は、素早く救急病院への受診をお勧めし、入院治療が行われる可能性があります。

細菌性肺炎の疑いがある場合は、抗生物質が処方される可能性があります。抗生物質は点滴または経口薬で使用できますが、患者様の状態によって適切な方法が選択されます。例えば、血中酸素飽和度が低下するなど、全身状態が悪化する兆候が見られた場合は、素早く救急病院への受診をお勧めし、入院治療が行われる可能性があります。