心臓弁膜症とは

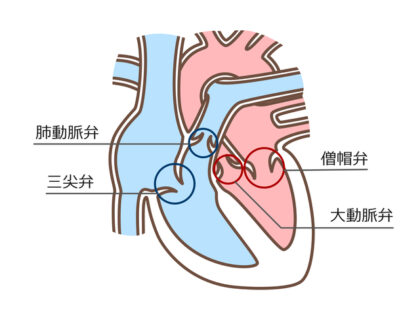

心臓弁とは、心臓にある4つの弁が開いたり閉じたりして、一方向に血液を送り出すことで血液の逆流を防いでいます。心臓弁膜症は、その弁のうちのどれか1つに異常が起こった結果、心機能が低下する疾患です。具体的には、弁が適切に開かずに血液の出口が狭くなる「狭窄」と、弁が完全に閉じないために血液が逆流する「閉鎖不全」があります。これら2つの症状が同時に現れるケースもあります。

心臓弁とは、心臓にある4つの弁が開いたり閉じたりして、一方向に血液を送り出すことで血液の逆流を防いでいます。心臓弁膜症は、その弁のうちのどれか1つに異常が起こった結果、心機能が低下する疾患です。具体的には、弁が適切に開かずに血液の出口が狭くなる「狭窄」と、弁が完全に閉じないために血液が逆流する「閉鎖不全」があります。これら2つの症状が同時に現れるケースもあります。

心臓弁膜症の原因

心臓弁膜症の原因は多岐にわたり、基本的には加齢、リウマチ熱、心筋梗塞が典型的な原因とされています。ただし、発症の原因が不明なケースも少なくありません。その中でも、加齢に伴う弁の変性が引き起こす弁膜症は、高齢化社会に伴い増加傾向にあります。かつては、リウマチ熱の後遺症が主たる原因でしたが、近年では多くの方が抗生物質による治療を受けられるようになったため、リウマチ熱による弁膜症は減りつつあります。

心臓弁膜症の症状

胸の痛み、息切れ、動悸、足の浮腫、体重の増加などが挙げられます。こうした症状や不整脈の頻発などは心不全でも見受けられるため、様々な検査や専門医による医師の診断に基づき診断されます。当院では、循環器専門医や総合内科専門医が在籍し、不安な点や、少しでも普段と異なる様子に気付いた際は、お気軽に当院までご相談ください。

心臓弁膜症を放置すると

「心不全」に至る

可能性があります

進行すると心臓を動かし続ける筋肉が影響を受け、心臓全体が疾患にかかります。ここまで進行すると、特定の弁をどれだけ改善させても心筋は回復せず、元の心臓へ戻ることができません。

心臓弁膜症は自然治癒しないため、症状が進行すると心不全に進展するリスクもあります。心不全は心臓の機能が衰え、心臓への負担が大きくなる状態です。1つの疾患ではなく、心臓弁膜症や心筋梗塞などの心疾患が進行した結果、最終的に行き着く状態と言えます。心不全は慢性心不全と急性心不全に大別されます。慢性心不全にかかると心不全が悪化し、入退院を繰り返し、体の機能が衰えていく悪循環を起こします。心不全の発症と進行を食い止めるには、心疾患を早期に発見し、深刻化する前に治療を始めることが大切です。

心臓弁膜症の検査

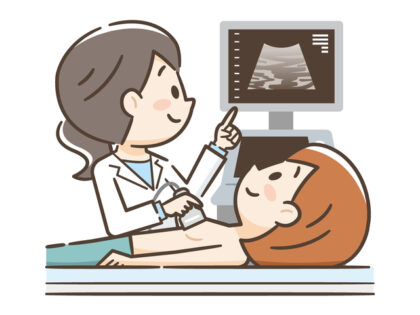

心臓超音波画像検査(心エコー図検査)と聴診を行ってから診断をつけます。

聴診

異常心音(心雑音など)の有無をチェックします。

心臓超音波画像検査

(心エコー図検査)

異常な動きをする心臓の弁を超音波で見つけ出す検査です。弁の動き、狭窄、逆流の状態が判明できます。短時間で痛みを伴わず、症状に関する正確な情報を、検査中に確認できます。心臓弁膜症は進行性の病気のため、異常が発見された場合は、定期的な検査によって経過観察する必要があります。経過観察を経てから、治療介入のタイミングを伺うことが重要です。

異常な動きをする心臓の弁を超音波で見つけ出す検査です。弁の動き、狭窄、逆流の状態が判明できます。短時間で痛みを伴わず、症状に関する正確な情報を、検査中に確認できます。心臓弁膜症は進行性の病気のため、異常が発見された場合は、定期的な検査によって経過観察する必要があります。経過観察を経てから、治療介入のタイミングを伺うことが重要です。

治療のための検査

診断がついた方には、合併症の有無を調べるため、精密検査を行います。精密検査の結果は治療プランの作成においても重要な情報です。心臓超音波画像検査に加えて、心電図やレントゲン検査も実施し、弁、血液の循環、心臓の状態などを精査し、それらに考慮しながら治療プランを提案します。

心臓弁膜症の治療方法

心臓弁膜症の治療方法は多岐にわたり、発症原因をはじめ、患者様の状態に応じて選択されます。手術方法は、弁形成術(壊れた弁を修復する方法)と弁置換術(壊れた弁を取り除いて人工弁に置き換える方法)の2種類に分かれています。

納得いくまで医師との相談を重ねながら、ご自身に最適な治療法を選びましょう。なお、手術など複雑で難しい治療が必要になった患者様には、それが受けられる医療機関へご紹介させていただきます。

よくある質問

心臓弁膜症は発症すると治らない病気でしょうか?

心臓弁膜症は自然治癒しない可能性が高く、進行すると心不全に至るリスクのある病気です。根本的に治すには、手術やカテーテル治療による弁修復や交換といった治療が不可欠です。

心臓弁膜症が悪化したらどうすればいいでしょうか?

心臓弁膜症を発症すると心臓にも大きな負担がかかってしまうため、心機能が段々低下する恐れがあります。それにより、不整脈が生じたり正常な弁機能が損なわれたり、そして肺への血液循環が妨げられて呼吸機能が低下したりする危険性もあります。

ストレスは心臓弁膜症の原因になるのでしょうか?

現時点では、ストレスが直接的に心臓弁膜症を引き起こすという研究結果はありません。心臓弁膜症の原因は加齢や感染症、先天的な異常、自己免疫疾患などが挙げられます。 ただし、ストレスによって生活習慣が乱れ、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を誘発した結果、動脈硬化が進行することがあります。その影響により、長期的には心臓弁膜症を発症するリスクがあるとも指摘されています。